Alynea - Samu Social 69 soutient, accompagne, et agit

Nos actions

Parce que les besoins des personnes en situation de fragilité évoluent, nous cherchons et expérimentons des solutions sociales innovantes, qui prennent en compte les besoins des personnes et l’évolution de notre société pour proposer des solutions durables contre la précarité.

Quelques chiffres

Des milliers de rendez-vous et d’appels gérés, des centaines de nuitées d’hébergement d’urgence assurées et des formations dispensées chaque année. Notre engagement essentiel contribue à atténuer l’impact de l’itinérance et de l’exclusion sociale dans le Rhône.

400

appartements répartis entre 9 établissements collectifs ou semi-collectifs et hébergement diffus

800

accès à un emploi ou une formation dans l’année

9 700

personnes accompagnées par an

900

personnes hébergées chaque nuit

Témoignages

Les récits des personnes qu’Alynea – Samu Social 69 accompagne, des professionnels et bénévoles, témoins de leur parcours, invitent à changer notre regard sur la précarité et aller au-delà des a priori pour ne plus faire avec l’inacceptable.

Dorian

Dialysé au Kosovo, il entreprend de venir en France pour une greffe, traitement définitif et non permis dans son pays.

Marie

« Moi qui ne me sentais personne. On m’a fait comprendre que si, je suis quelqu’un ! »

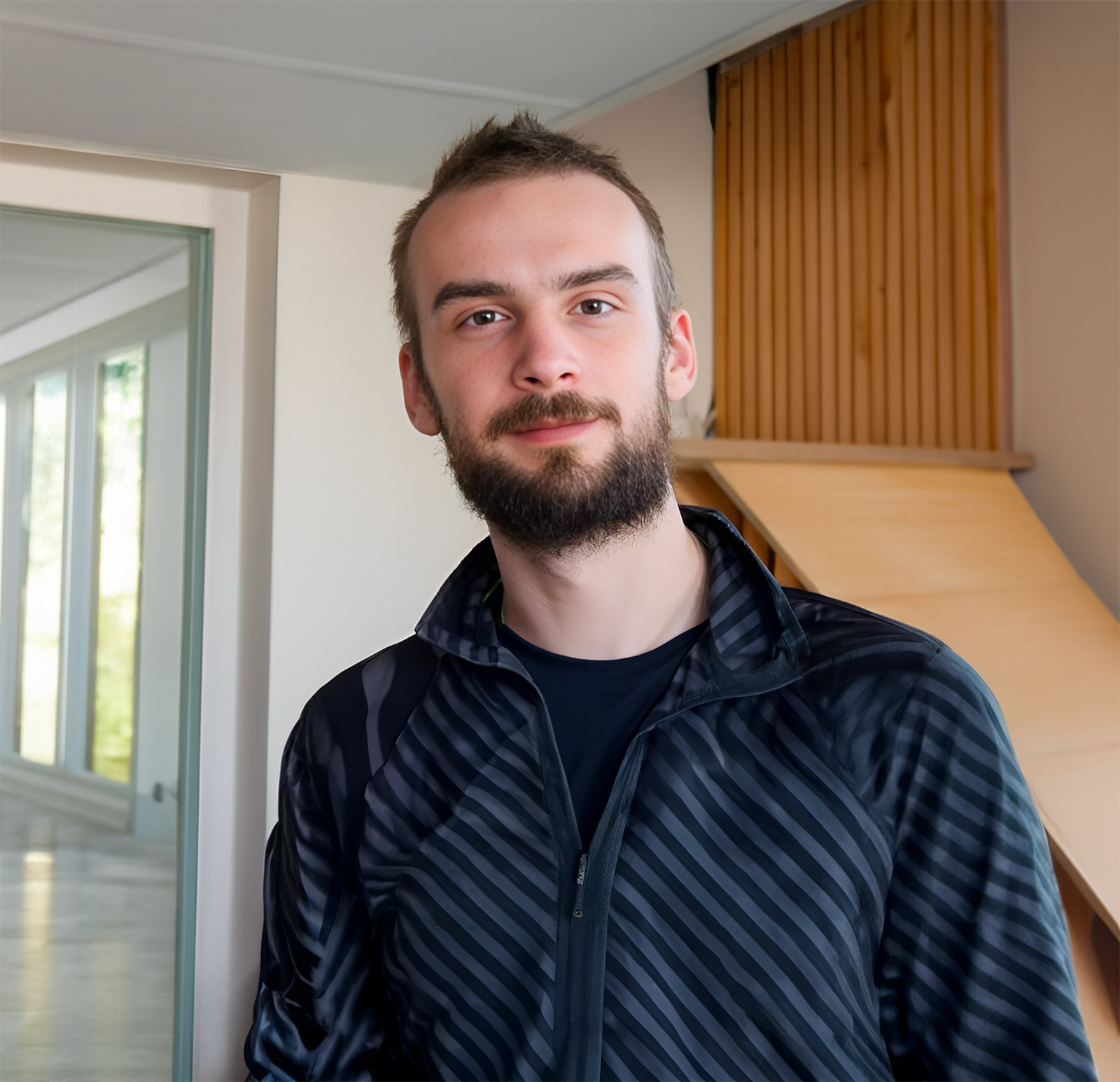

Valentin

« Je suis tombé sur des gens qui étaient prêts à m’aider à la hauteur de ce que je pouvais, de ce que j’étais capable de procurer à ce moment-là. »

Dernières actualités

Alynea – Samu Social 69 met en avant son soutien continu aux personnes vulnérables et son engagement dans la lutte contre la précarité.

Bientôt l'ouverture de la première pension sociale en centre hospitalier à Lyon

Pour permettre la continuité des soins de patients sans logement, Alynea – Samu Social 69 a imaginé un lieu d’hébergement et de domiciliation temporaire au sein d’un site hospitalier de Lyon.